リハビリサポート琵琶だより8月号 NO105

リハビリサポート琵琶だより8月号

令和7年8月1日

NO105

~はじめに~

今年は早々と梅雨が明け、連日35℃を超える暑い日が続いています。利用者さんの中には、この暑さで体調を崩される方や、夏バテぎみの方などが見られてきました。しっかりと栄養を摂って休む(睡眠)事が大切になってきます。利用者さんの中には、配食サービスを利用になられている方も多いと思います。この暑さから食品の保管方法にも気を使う時期でもあります。

滋賀県ではR7年7月7日から「食中毒注意報」が発令されています。注意報には基準があり、気温30度以上が10時間以上継続すると予想されると発令されます。高温多湿の環境下では、食中毒細菌の増殖が活発になりますので、食品の取り扱いに十分な注意が必要です。

◆「食中毒注意報」発令時の注意事項◆

①調理した食品は、室温に放置せず、できるだけ早く食べまましょう

※特にテイクアウトや宅配による食品は、早く食べましょう

②食品の加熱調理は、中心が75℃1分以上となるよう十分に加熱しましょう

※特に食肉は十分に加熱し、生では食べないようにしましょう

③健康に留意し、調理前と調理中は、こまめに手洗いをしましょう

④冷蔵や冷凍が必要な食品は、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管しましょう

⑤冷蔵庫や冷凍庫の庫内を整理し、開閉を少なくすることで効率のよい冷却を心がけましょう

⑥食器・包丁・まな板・ふきんなどの調理器具は、常に清潔に保管しましょう

まだまだ暑い日が続くと予想されます。食品の取り扱いには注意していきましょう!

活動紹介

~レクリエーション~

今月のレクリエーションは、「抜けたら負けよ!」

日常の生活動作の中で体幹や足の筋力はとても大切です。太ももの内側を鍛える為、水をいれたペットボトルを準備し、ペットボトルを紐で繋げます。このペットボトルを太ももに挟み、紐を職員が引っ張ります。ペットボトルが抜けないよう利用者さんには太ももに力を入れていただきます。「よ~いスタート‼」の合図で利用者さんが一斉に踏ん張られます。中には太ももに神経を集中させ顔を真っ赤にして頑張る利用者さんや抜けそうになったペットボトルを右手で抑え、少しずるをしている利用者さんもおられ、笑いの絶えないレクリエーションとなりました。

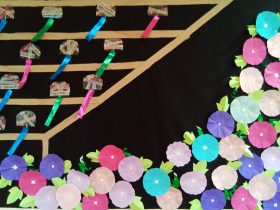

~創作活動~

梅雨が明け、大きくなった朝顔が次々咲く中、リハビリサポート琵琶にも色とりどりの朝顔が咲きました。制作途中は利用者さんも「これは何になるんや?」「へ~これでええんか?」などの声が多く聞かれましたが、完成し壁面に飾ると「わ~立派な朝顔やな‼」「この色が綺麗よ。いいわ。」「風が吹いてるみたいで、涼しそう。」と女性の利用者さんからの好評と、立ち止まって眺める男性利用者さんなど、それぞれで季節を感じ取って頂ける作品に仕上がりました。

~行事食~

6月30日~7月4日までの1週間、恒例の昼食ビュッフェを行いました。今年も管理栄養士が献立を考え、提供しました。沢山のメニューのなか、「全部食べるで一つずつちょうだい。」と話される方(おっしゃる方)やノンアルコールのドリンクを楽しみにされる利用者さんもおられました。管理栄養士のパフォーマンスとして、“小鮎の天ぷら”“焼き肉”“フライドポテト”などをその場で調理し、出来立てを召し上がっていただきました。

~七夕飾り~

7月7日は“七夕”。

利用者さんに短冊をお渡しし、願いごとを書いていただきました。それぞれの思いの詰まった短冊を笹に飾りました。

9月の予定

9/1~9/5 カレンダー作り

9/8~9/12 季節のおやつ

9/15~9/19 レクリエーション

9/22~9/26 口腔体操

※8月14日(木)、8月15日(金) お盆休み

あとがき(令和7年8月)

連日の猛暑により体調管理が重要な時期となっています。水分補給や無理のない生活を心がけましょう。8月は広島・長崎の原爆投下や終戦記念日など、平和への思いを新たにする機会でもあります。戦争体験者が少なくなる中、私たちは追悼行事やお盆の供養を通して、命の尊さや平和の大切さを次世代に伝えていく責任があります。皆様も高齢者のお話を聞く機会をお持ちください。

さて、当施設では感染対策を徹底しながら、学生実習も受け入れています。初めは緊張していた実習生たちも、利用者様との温かな交流を通して多くの学びを得ます。利用者様にとっても、孫のような若者たちとの触れ合いは笑顔の源となっています。少子高齢化により介護のニーズは今後さらに高まる一方、人材不足が深刻化しています。介護の仕事には大変な面もありますが、コロナ禍でも社会を支え続けた意義深い仕事です。市内の高校でも福祉職を目指す生徒が減っていると聞きますが、だからこそ、介護のやりがいや魅力がより多くの若者に伝わり、将来の選択肢として関心を持ってもらえるよう、私たちも努力していきたいと思います。

当施設に就職したい看護や介護人材が近くにおられましたら、是非ご紹介ください。